低空空间创新对传统规划的挑战

地面空间与低空空间的协同开发具有巨大的潜力,能够创造出远超单一空间利用的复合效益。然而这种立体化的空间开发模式也给传统规划带来了前所未有的挑战。特别是在低空空间领域涉及低空空域的开放、交通法规的制定以及安全保障等方面,目前尚缺乏成熟的管理体系和规范。

一、规划用地层面:产城关系与用地需求的转变

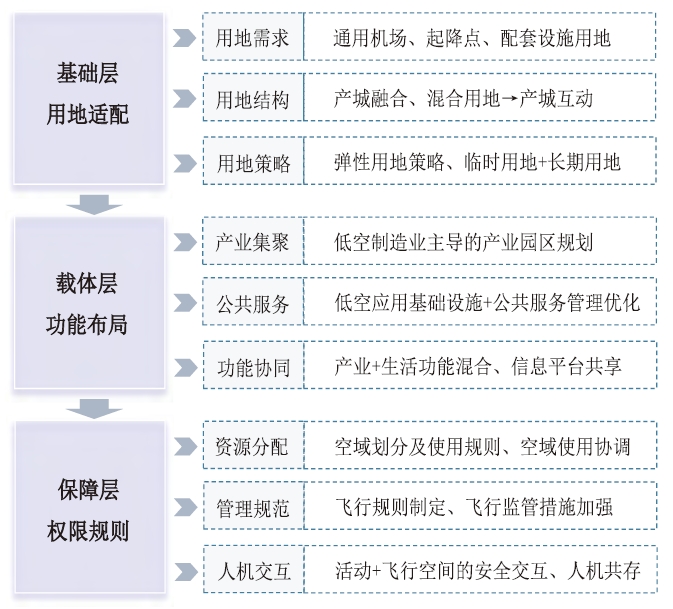

传统城乡规划往往偏重地面建设,对低空空间的利用和规划考虑不足,尤其是对于低空交通走廊、停机坪和充电设施等基础设施的规划不足,可能导致低空经济发展与现有城市结构和土地利用规划发生冲突。随着低空应用场景的不断丰富,城市空间的功能面临转型,城市规划需重新审视产城关系,优化土地配置以适应新的用地需求。功能的高度融合、产业链的紧密联动以及人群需求的多元化,都推动了低空空间的发展,使城市逐步向融合城区的方向发展。新型产业如无人机制造、维护及运营等相关企业需要特定的空间配置,如试验场地、维修中心等。为满足低空活动的未来发展,可以考虑在商业区、居住区或工业区设置无人机起降点和服务站,在满足基本需求的基础上提供物流配送服务。城市绿地和开放空间在保持原有生态价值和社会功能的同时,也可以设置临时无人机停靠点及相关充电设施,发挥支撑低空飞行活动的功能(图1)。

二、功能布局层面:新兴产业集聚与公共服务体系重构

低空经济的发展依托于城市资源,通过满足市场需求并利用城市自身优势扩展产业链,促进无人机及相关产业在技术条件优越的地区集聚,形成经济增长的新动力。低空产业的创新发展有助于促进城市多模式交通枢纽的建设,从而提升资源流动效率,可以有效地解决“最后一公里”的物流挑战。未来城市规划和建设需要考虑当前产业发展阶段以及生产要素对城市空间布局的需求,从而有效地引导创新生产要素形成产业集群。然而,当前我国在低空经济配套基础设施建设方面尚缺乏统一标准与共享机制,面临频谱资源管理、网络资源配置、空域资源监管及空域容量等多重挑战。需要建立完善的新型空管系统,整合天气预测、空中交通流管理、动态空域管理和低空智联网等智慧空管技术,以应对高密度、大流量、异质化的低空飞行场景(图1)。

三、空间使用权限层面:人机交互的新治理规则

随着无人机和eVTOL等新型航空器在城市密集区域的逐渐普及,相关安全、隐私和环境问题日益突出。例如,在城市内部空间有限且环境复杂的情况下,无人机飞行面临着碰撞、失控和货物掉落等安全风险;无人机在运行过程中产生的噪声可能对居民生活造成干扰,引发扰民和社会矛盾;此外,无人机携带摄像头可能会影响个人隐私及数据安全。当前,物业管理对小区内进入的无人机缺乏有效的管控措施,增加了安全隐患。因此,随着低空飞行器数量的增加,碰撞风险、隐私侵犯及噪声污染等问题亟待引起重视,并采取有效措施加以规制。在制定人机交互的治理规则时,应广泛征求公众意见,增强社区参与感,提高社会对低空经济发展的接受度和支持率。传统的空域管理规则需要适应这些新的参与者,除了涉及技术层面的适航审定和空域准入的考虑,还涉及法律层面的责任界定、隐私保护和数据安全的考虑。政府需在政策和立法上提供支持,包括制定清晰的飞行规则、适航要求以及运营标准,以精细化管理促进低空经济的高质量发展(图1)。(作者:王汝梅、魏晓芳、吕飞)

图1 低空经济一体化发展路径

上一篇:低空经济对城市空间需求的影响

下一篇:低空经济与物流协同发展的路径选择